Zwei große Kräfte treiben die Prozesse auf der Erde an. Einerseits sind dies

die von der Sonne angetriebenen Energiesysteme, die man unter dem Begriff

exogenes System zusammenfasst, andererseits die Prozesse, die durch das

geologische System der Erde angetriebene werden, das sogenannte

endogene System. Eine bedeutende Rolle bei der Zerkleinerung und

Fragmentierung des Gesteins auf der Erde kommt der Gravitation zu,

die man auch zu den exogenen Kräften zählt. Die Schwerkraft ist

allgegenwärtig. Übersteigt sie die Kraft, die einen Boden oder ein

Gestein zusammenhält, kommt es zu sogenannten gravitativen

Massenbewegungen, die Erde gerät – mit mal mehr, mal weniger großer

Geschwindigkeit – ins Rutschen oder Fallen. Vor allem, wenn es um Gestein

geht, das in Bewegung gerät, muss vorausgesetzt sein, dass dieses schon

vorher zumindes grob fragmentiert wurde – ein ganzer Berg fällt schließlich

nicht einfach um.

Eine solche Zerkleinerung des Gesteins kann physikalischer oder

chemischer Natur sein – in beiden Fällen spricht man von Verwitterung.

Das Produkt einer solchen Verwitterung ist eine lockere Schicht, die sich

über dem festen Gestein, dem sogenannten Anstehenden ansammelt. Man

bezeichnet eine solche Schicht aus groben Lockermaterial als Regolith. Am

Regolith können nun äolische, fluviatile, glaziale oder periglaziale Prozesse

ansetzen, die Mineralpartikel verlagern. Man spricht nach einer solchen

Verlagerung von Sedimenten. Aus Regolith und Sediment kann schließlich

ein Boden entstehen.

Besonders in Regionen mit kalten Wintern spielt die Frostverwitterung eine

herausragende Rolle, also zum Beispiel in Gebirgen oberhalb der

Baumgrenze. Voraussetzung ist ein häufiger Wechsel von Frost- und

Auftauprozessen. Wasser, das in kleine Risse in Gestein eindringt, kann

durch das Wachstum von Eiskristallen beim Gefrieren eine enorme Wirkung

erzielen, denn gefrierendes Wasser kann eine Volumenzunahme von bis zu

9% erreichen. Solche kleinen Risse und Klüfte finden sich überall in

Gestein. Sie entstehen durch Temperaturschwankungen, durch hohe

Drücke/Druckentlastungen oder bei gravitativen Massenbewegungen.

Durch Frostverwitterung kommt es häufig zur Absprengung ganzer

Blöcke. Man spricht entsprechend vom Blockzerfall. Hat vorher

schon chemische Verwitterung am Gestein stattgefunden und werden

Mineralkörner durch Frostverwitterung abgetrennt, spricht man von

Vergrusung, es entsteht grober Sand.

Innerhalb des Bodens oder des Regoliths gibt es verschiedene Prozesse,

die durch gefrorenes Wasser hervorgerufen werden können. So gefriert z.B.

in schluffigen oder sandigen Sedimenten Wasser in horizontalen Schichten

und bildet dort Eislinsen. Durch die Volumenzunahme wird der Boden

bzw. das Regolith angehoben. Ein ähnlicher Prozess bezeichnet man als

Nadeleis. Wegen seiner Form wird es manchmal auch Kammeis genannt.

Es handelt sich dabei um Wasser, das beim Gefrieren wie Nadeln nach oben

aus dem Boden wächst. Auch sie können Sedimente, das Regolith oder den

Boden anheben.

Bewirkt bei der Frostverwitterung die Volumenzunahme des Wassers beim Gefrieren eine Sprengung des Gesteins, so liegt dies am Wachsen der Eiskristalle. Auch Salzkristalle können in trockenen Klimaten eine ähnliche Wirkung entfalten. Besonders an Sandstein greift die Salzverwitterung an. Sie ist aber prinzipiell überall dort möglich, wo Wasser verdunstet. Selbst während langer Trockenperioden kann es zu Saltzverwitterung kommen, wenn Kapillarkräfte dafür sorgen, dass Wasser aus dem Inneren der Gesteine dringt. Dabei lösen sich bei der Verdunstung im Wasser enthaltene Mineralsalze heraus. Dazu gehören NaCl (Halit), CaCl2 (Carbonat) oder Gips. Bei der Salzverwitterung entsteht Sand, der später durch fluviatile oder äolische Prozesse umgelagert werden kann. Die Salzverwitterung und die damit einhergehende Salzsprengung sind typisch für aride und semiaride Klimate; in humiden Klimaten spielt sie dagegen keine Rolle, da die im Wasser gelösten Mineralsalze als Lösung ins Grundwasser verlagert werden.

Entsteht ein Gestein in großer Tiefe, wie dies z.B. bei metamorphem Gesteinen der Fall ist, die bei großen Temperaturen und Drücken entstehen, und gelangt an die Oberfläche, dann kommt es aufgrund der Druckentlastung zu einer Dekomprimierung des Gesteins. Es kommt zur Exfoliation, einem Prozess, bei dem sich Gestein schalenförmig ablöst, er zu markanten Kuppenformen führt.

Auch durch Temperaturwechsel durch Sonneneinstrahlung kann es zu Verwitterung kommen. Da sich Körper bei Hitze ausdehnen und bei Kälte zusammenziehen, bewirkt die Sonneneinstrahlung am Tag und die Abkühlung bei Nacht bei vielen Gesteinen Dehnungs- und Kontraktionsprozesse, bei welchen sie zerfallen. Aber nicht nur durch die Sonne ausgelöste Temperaturunterschiede können die Ursache für eine solche Fragmentierung sein, auch Feuer und Waldbrände können eine Rolle spielen.

Die chemischen Zerfallsprozesse, die zu einer Gesteinsfragmentierung und Regolithbildung führen sind im Wesentlichen:

Die chemische Verwitterung setzt vor allem in warmen Klimaten ein, da

Wärme chemische Prozesse generell begünstigt. Daher verwittern besonders

im tropischen und subtropischen Bereich Gesteine auf diese Weise

– oft bis zu einer Tiefe von 100m. Verwitterungschichten, die aus

chemisch verwittertem Gestein bestehen, nennt man Saprolith.

Die Hydrolse nennt man auch Silikatverwitterung, denn bei ihr

werden Silikate umgewandelt. Bei der Hydrolyse werden Kationen

eines Minnerals, die dem Gestein seine feste Struktur geben, durch

Wasserstoffionen (H ) ausgetauscht.

Eine besonders auffällige Form der chemischen Verwitterung ist

die Wollsackverwitterung. Dabei zerlegt die Hydrolyse Granit in

seine Mineralkörner. Da dies vorrangig an schon vorher vorhandenen

Klufträndern geschieht, entstehen abgerundete Blockformen, die an mit

Wolle gefüllte Säcke erinnern. Auch in vielen Wüsten kann man diese

Formen beobachten – ein Hinweis darauf, dass selbst hier genügend Wasser

für die Hydrolyse zur Verfügung steht.

Gelöstes CO2 ist in unterschiedlichen Konzentrationen in natürlich

vorkommendem Wasser enthalten – auch in Flüssen oder im Regen. CO2 ist

vor allem Bestandteil der uns umgebenden Luft. Wird CO2 z.B. durch

Regen, also durch H2O aus der Luft gelöst, entsteht Kohlensäure.

Trifft kohlensäurehaltiges Wasser auf ein Carbonatgestein (Kalk,

Marmor, Kreide), löst sich Calciumcarbonat aus dem Gestein, das mit

dem Wasser abgeführt wird. Die Kohlensäureverwitterung ist die

Grundlage für zahlreiche Landschaftsformen, allen voran des Karstes.

Bei der Kohlensäureverwitterung löst sich also CO2 in H2O und es

entsteht Kohlensäure (H2CO3):

CO2 + H2O X H2CO3 X H + HCO3

Wie aus der Reaktionsgleichung ersichtlich, entstehen dabei H -Ionen. Kalk, wie er in der Natur vorkommt, nämlich als CaCO3 ist in Wasser nur schwer löslich. Verbindet er sich allerdings mit den H -Ionen, entsteht Calciumhydrogencarbonat Ca(HCO3)2, das sich in Wasser sehr gut löst. Da diese Reaktion umkehrbar ist, kann der Kalk auch wieder ausgefällt werden.

Bewegt sich der Boden oder das Regolith mit der Schwerkraft langsam einen Hang hinunter und wird dieser Prozess nicht durch eine Wassersättigung ausgelöst, handelt es sich um Bodenkriechen. Erkennbar ist das Bodenkriechen meist an schiefen Bäumen, Telefonleitungen oder Zäunen sowie an charakteristischen Verbiegungen, die durch das sogenannte Hakenschlagen entstehen.

Während beim Bodenkriechen Versatz und Prozesse der Kontraktion und

Expansion eine Rolle spielen, handelt es sich beim Erdfließen um eine echte

Fließbewegung. Man spricht auch vom Bodenfließen oder von der

sogenannten Solifluktion. Zwar verläuft die auf eine Wassersättigung

angewiesene Solifluktion nur langsam, es gibt aber gewisse Bedingungen,

deren Erfüllung zu einem raschen Fließen des Bodens führen, sodass es zu

katastrophalen Folgen kommen kann. Vor allem wenn ein Boden auf einer

Tonschicht lagert, kann es zu plötzlichem Erdfließen kommen, da Ton in der

richtigen Zusammensetzung über thixotrope Eigenschaften verfügt. Man

spricht von sogeannten Schwimmtonen. Thixotropie ist die Eigenschaft

eines Materials, bei Belastung an Viskosität abzunehmen, i.e. dünnflüssig zu

werden. Schwimmtone sind aus marinen Seesedimenten der letzten

Eiszeit entstanden. Zwischen den einzelnen Partikeln solcher Sedimente

bestehen relativ große, mit Wasser gesättigte Hohlräume. Vor allem

in Kanada, Schweden und Norwegen kam es aufgrund von durch

Schwimmtone ausgelöstes plötzliches Bodenfließen zu großen Katastrophen.

In den Permafrostgebieten der Erde kommt es auch zur Gelifluktion.

Dabei entsteht zwischen der gefrorenen und der auftauenden Bodenschichts

ein Schlammschicht, auf der der Boden mehrere Millimeter pro Jahr

entlangfließen kann.

Wenn heftige Niederschläge auf Hänge mit wenig festigender Vegetation fallen, entsteht ein Gemisch aus Wasser, Sedimenten und Schutt, das sich in Form einer sogenannten Mure mit hoher Geschwindigkeit den Hang hinunterbewegt. Da das Wasser aufgrund seiner großen Menge nicht mehr aufgenommen werden kann, entsteht eine Suspension, ein Schlamm, der alles mit sich reißt, was ihm in den Weg kommt. Meist folgen die Muren bereits bestehenden Tälern oder sie bilden neue Rinnen. Besonders die Hänge von Vulkanen sind anfällig für Murenbildung, da die dort abgelagerte vulkanische Asche gute Voraussetzungen für eine Schlammbildung schafft. Man spricht dann nicht mehr von einer Mure, sondern von einem Lahar. Ein solcher Lahar war beispielsweise am Untergang Herculaneums beteiligt.

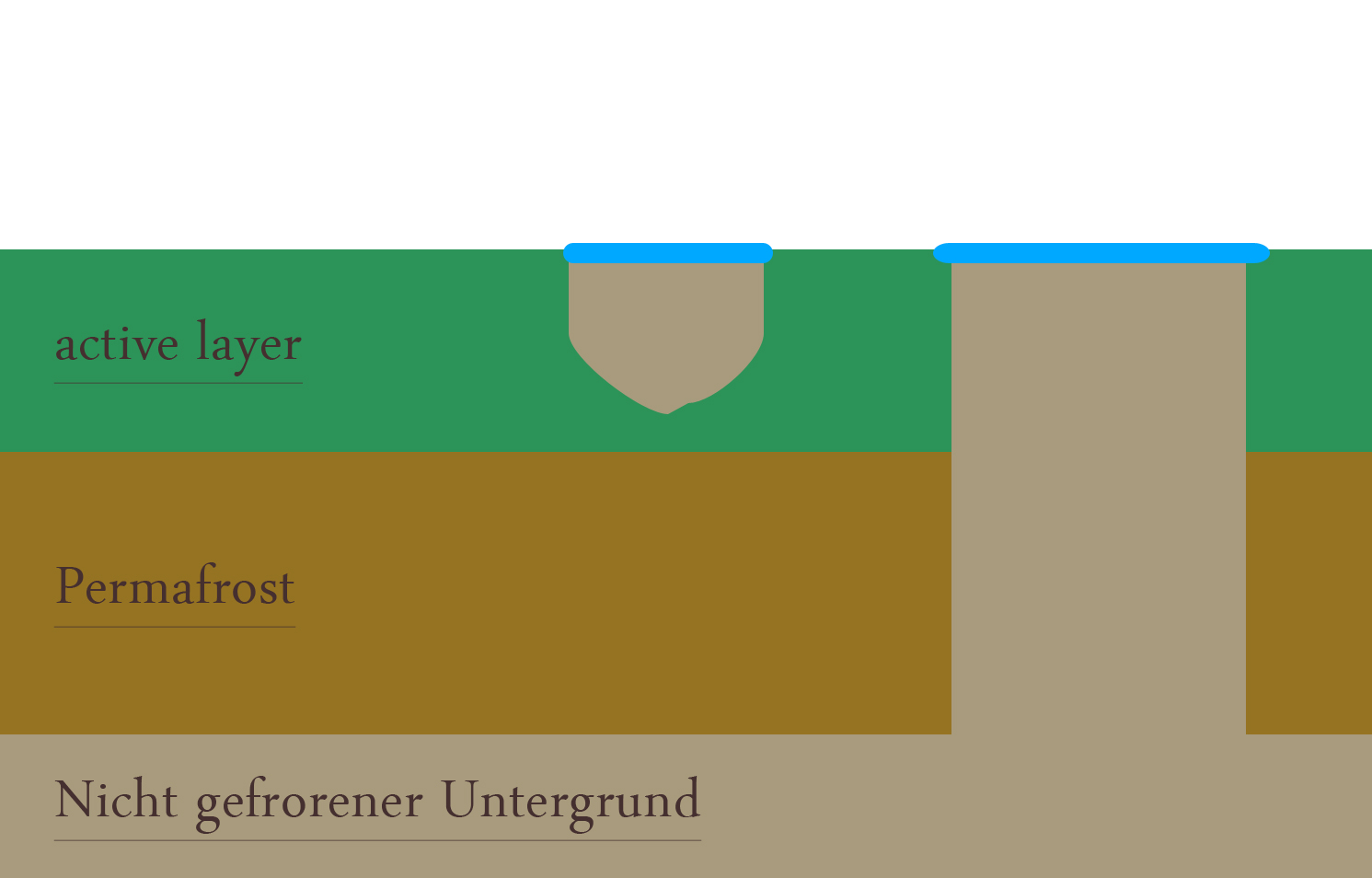

Periglaziale Formen entstehen durch anhaltende Frost-Tau-Zyklen und

spielen heute besonders in der vegetationsarmen arktischen Tundra eine

Rolle. Der Begriff ‚periglazial‘ bezeichnet „Umweltbedingungen, die durch

intensive Frosttätigkeit in der Umgebung der Gletscher und Inlandeisdecken

sowie in sehr kalten Gebieten der Erde gekennzeichnet sind“ (Strahler &

Strahler 2009:515). Eine große Bedeutung bei der Entstehung von

periglazialen Formen kommt dem Permafrostboden bei, also einem solchen

Boden oder einem solchen Gestein, der bzw. das mindestens zwei

aufeinanderfolgende Jahre gefroren ist. Gute Voraussetzungen für

Permafrostböden bieten die Tundra und ein Teil des borealen Nadelwalds.

Allerdings gefriert nicht der gesamte Boden, sondern nur der Unterboden.

Durch die jahreszeitlichen Temperaturschwankungen taut die oberste

Schicht des Permafrostbodens (zwischen 15cm und 4m) auf. Diese Schicht

nennt man, active layer oder Auftauboden, die darunterliegende,

permanent gefrorene Schicht, Permafrosttafel. Der Auftauboden taut,

wenn die Temperatur über 0 Grad steigt, also im Sommer. „Die Auftauzone

fungiert als saisonales Aquifer, das heißt, dass sie in den warmen

Jahreszeiten als wasserreiche Bodenschicht ausreichend pflanzenverfügbares

Wasser besitzt“ (Strahler & Strahler 2009:517). Das Wasser verbleibt

entweder in der Auftauzone oder fließt als sogenannter Interflow lateral ab.

Der Permafrostboden bedeckt etwa 20% der Erdoberfläche. Man

unterscheidet zwischen solchem Permafrost, der schon seit der letzten Eiszeit

bestehet, sogenanntem reliktischem Permafrost und neugebildeten,

sogenanntem rezentem Permafrost.

Aber auch in Permafrostböden kommen einzelne Inseln nie gefrierendem

Bodens vor. Dies ist vor allem unter Seen der Fall. Da auch unterhalb des

immer gefrorenen Bodens eine nicht gefrorene Schicht folgt, können diese

Inseln, die man als Talik (Plural Taliki) bezeichnet entweder mit dieser

nicht gefrorenen Schicht verbunden sein (der Talik reich also tief) oder

nicht. Als Faustregel gilt: Je größer der See, unter dem sich ein Talik bildet,

desto tiefer reicht er auch. Siehe dazu Abbildung 1. Ist ein Talik nicht mit

dem nicht gefrorenen Boden verbunden und läuft der sich über ihm

befindliche See aus, beginnt der Talikboden von oben nach unten

einzufrieren. Da sich das Volumen des Eises vergrößert, wird zunehmend

Druck auf den Talik ausgeübt, er beginnt sich heben und es ensteht eine

konische Form mit Eiskern, die immer weiter nach oben wächst – ein

sogenannter Pingo.

Das Eis im Permafrostboden, besonders im active layer kommt häufig nicht

verteilt, sondern konzentriert an bestimmten Stellen in Form von Eislinsen,

Eiskeilen oder Adern vor. Taut das Eis im active layer im Sommer auf,

sammelt es sich an der Permafrosttafel. Fällt die Temperatur wieder

entstehen so typische Linsenformen. In Schottern, Sanden und Schluffen,

häufig z.B. in Deltaebenen und Flussauen, entstehen durch die extrem

tiefen Temperaturen Risse im Permafrost, die sich beim Auftauen mit

Wasser füllen. Gefriert dieses Wasser wieder, vergrößert sich der Riss durch

die Volumenzunahme des Eises. Wiederholt sich dieser Prozess, wird der

Eiskeil jedes Mal größer – solche Eiskeile haben die Form eines Kegels.

Durch die Volumenvergrößerung beim Gefrieren hebt das Eis den

Boden. Dadurch können charakteristische Bodenmuster entstehen,

man spricht vom Frostmusterboden; das Verlagern von Boden

durch sich ausdehnendes Eis bezeichnet man als Kryoturbation.

Auf dem Permafrost entwickelt sich häufig eine spärliche Vegetation, es

entsteht eine Humusschicht, auf der manchmal sogar ein borealer Wald

stehen kann. Wird diese Vegetationsschicht durch den Menschen oder durch

einen Waldbrand zerstört, taut ein größerer Bereich des Bodens im Sommer

auf: „Der Boden sackt zusammen, das Schmelzwasser vermischt sich mit

Schluff und Ton zu Schlamm, der leicht von abfließendem Wasser in Rinnen

weggeführt wird“ (Strahler & Strahler 2009:522). Ein Prozess, den man als

Thermoerosion bezeichnet. Sackt der Boden in einem größeren Bereich

zusammen, kann sich in den entstehenden Hohlformen Wasser sammeln – es

ensteht ein Thermokarstsee.

Viele periglaziale Formen entstanden im Zuge großer Vereisungen des letzten Glazials. Die Erde befindet sich seit etwa 30 Millionen Jahren im sogenannten känozoischen Eiszeitalter. Auch, wenn es uns heute sehr warm vorkommt, so befindet wir uns also dennoch in einer Eiszeit. Die Definition von der hier ausgegangen wurde, legt eine Vereisung mindestens eines Pols zugrunde. Definiert man als Eiszeit denjenigen Zeitraum, bei dem beide Pole vereist sein müssen, dann dauert die Eiszeit erst seit etwa 2,7 Millionen Jahren an. Innerhalb der Eiszeiten gibt es allerdings zyklisch wechselnde Kalt- und Warmphasen, die man als Glaziale bzw. Interglaziale bezeichnet. Diese entstehen durch eine Schwankung der Sonnenintensität, man bezeichnet diese zyklischen Schwankungen auch nach ihrem Entdecker, dem jugoslawischen Geophysiker Milutin Milankovic als Milankovic-Zyklen. Drei Ursachen werden heute für diese Klimaschwankungen angenommen:

Die Neigung der Erdachse ändert sich im Laufe der Zeit. Ist die Achse stärker geneigt, führt dies zu wärmeren Wintern. Außerdem ist die Umlaufbahn der Erde um die Sonne kein Kreis, sondern eine Ellipse, die ihre Form langsam ändert. Etwa alle 100000 Jahre ändert sich ihre Form und damit das Klima auf der Erde. Die aktuelle Zeitstufe, auf der wir uns befinden, wird als Holozän bezeichnet. Innerhalb des Holozäns befinden wir uns also gerade in einer Warmphase, einem Interglazial, das seit etwa 10000 Jahren andauert. Die durchschnittliche Dauer solcher Kaltphasen ist mit 10000 bis 15000 Jahren relativ kurz – allerdings wird angenommen, dass das derzeitige Interglazial insgesamt etwa 30000 Jahre dauern wird. Einen großen Einfluss hat natürlich auch die sich ändernde Aufteilung der Landmassen auf der Erde.

Die Geomorphologie beschäftigt sich mit den Oberflächenformen

der Erde. Geformt werden kann diese Oberfläche durch das Wasser

(fluviatile Formung), durch den Wind (äolische Formung), durch

Schnee und Eis (glaziale Formung) oder durch Prozesse, die in der

Umgebung von Vereisunggebieten stattfinden (periglaziale Formung). Die

Geomorphologie befasst sich also mit der Entstehung des Reliefs

und seiner Systematik. Ausgegangen wird dabei von der relativen

Abweichung des Reliefs vom Geoid Erde, die in Höhe über dem Niveau des

mittleren Meeresspiegels (Höhe über Normal Null, kurz NN) angegeben

wird. Unterscheiden lässt sich dabei grundsätzlich zwischen dem

Relief der Landoberfläche (subaerisches Relief) und dem Relief der

Meeresböden (marines Relief), insbesondere den Formen der Küste (litorale

Formung).

Die Masse der Erde bleibt im Laufe der Erdgeschichte konstant. Ihre

Verteilung wird jedoch durch verschiedene Kräfte beeinflusst, die

hauptsächlich aus dem Erdinneren kommen, also endogene Prozesse

darstellen. Sie sind maßgeblich an der Ausbildung von Höhenunterschieden

verantwortlich. Zu den endogenen Prozessen gehören die Tektonik, die

Seismik und der Vulkanismus. Alle Prozesse, die nicht im inneren der Erde,

sondern außerhalb ablaufen, bezeichnet man als exogene Prozesse. Dazu

gehören allediejenigen Prozesse, die durch die Wirkung der Schwerkraft in

Zusammenarbeit mit den ausgebildeten Höhenunterschieden ablaufen, also

alle Abtragungsprozesse und gravitativen Massenbewegungen. Zu den

exogenen Prozessen gehören aber neben den schwerkraftinduzierten

Vorgängen auch alle Prozesse, die durch die Energiezufuhr der Sonne in

Gang gehalten werden, also die Formungswirkung des Winds und des

Wassers in all seinen Formen.

Zwar wirken endogene und exogene Kräfte in der Realität zusammen,

dennoch hat man versucht die Formen der exogenen Prozesse als

Skulpturformen von den Formen der endogenen Prozesse als

Strukturformen zu trennen. Es handelt sich dabei natürlich um eine

Abstraktion, die lediglich der Systematisierung dient, denn im „Grunde sind

die in der Geomorphologie behandelten Oberflächenformen nur vor

einem erdgeschichtlichen Hintergrund als Ergebnis endogen-exogener

Wechselwirkungen zu erklären und zu verstehen“ (Zepp 2002:21). Etwas

vereinfachend, aber durchaus richtig, lässt sich feststellen, dass je größer die

Oberflächenformen der Erde sind, mehr Zeit zu ihrer Entstehung notwendig

ist. Außerdem gilt: Je kleiner die Form, desto eher spielen exogene Prozesse

eine Rolle, et vice versa.

Äolische Prozesse, also solche, die durch Wind ausgelöst werden, greifen vor

allem da, wo keine oder nur eine spärliche Vegetationsdecke den

Boden vor Verwehungen schützt. Diese Voraussetzung kann vom

Menschen, durch Brände oder durch ungünstige Klimabedingungen

hergestellt werden. Spärliche Vegetation herrscht besonders in den ariden

und semiariden Gebieten der Welt vor. Aber nicht nur hier fehlt die

Vegetation weitgehend. Auch Küsten und ausgetrocknete Flusstäler

bieten ähnliche Bedingungen. Wird die spärliche Vegetation durch den

Menschen hervorgerufen, spricht bei dem anschließenden Prozess

von Winderosion – häufig verursacht durch landwirtschaftliche

Nutzungen. Durch das Auswehen von Lockermaterial durch Wind

entstehen verschiedene Oberflächenformen, die unter Umständen auch

sehr klein sein können. Diese kleinsten Formen sind die Rippel oder

Windrippel, kleine wellenformige Oberflächenstrukturen im Sand, die

den Rippeln, die Wasser verursacht sehr ähnlich sind. Während sich

solche Rippeln im Laufe der Zeit bewegen, sind größere Formen, wie

Dünen, relativ ortsfest. Große Sandansammlungen auf der Erde gibt

es in den Wüsten. In der Sahara, wie in anderen großen Wüsten

auch, sammelt sich der Sand in Becken ab, die mit einem See aus

Sand verglichen werden können. Man nennt diese Gebiete Ergs.

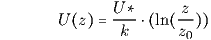

Die Windgeschwindigkeit nimmt mit der Höhe zu. Dies gilt vor allem für

die sogenannte Prandtlschicht, die etwa 50 bis 100m in die Höhe reicht. In

dieser Schicht nimmt die Geschwindigkeit nach oben hin logarithmisch

zu. Je näher man der Erdoberfläche kommt, desto mehr wird die

Windgeschwindigkeit von deren Rauhigkeitseigenschaften bestimmt. Eine

Oberfläche mit sehr feinen, eng gelagerten Partikeln ist glatt, im Gegensatz

zu einer Oberfläche mit großen, weiter auseinander liegenden Partikeln.

Die Rauhigkeit der Erdoberfläche kann mit der Rauhigkeitslänge

angegeben werden, die definiert ist als eine fiktive Höhe über dem

Erdboden, in der die Windgeschwindigkeit den Wert 0 annimmt.

Man bezeichnet sie als z0. Mithilfe der Rauhigkeitslänge und einer

gemessenen Windgeschwindigkeit lässt sich über das Prandtlsche

Windgesetz die Schubspannungsgeschwindigkeit berechnet

werden:

| (1) |

Dabei gilt:

Uz = Windgeschwindigkeit in der Höhe z

U = Schubspanngeschwindigkeit

z = Höhe

z0 Rauhigkeitslänge

k = Kármán-Konstante

Wie auch das Wasser bewegt der Wind Partikel entweder hüpfend

(Saltation) oder schiebend/kriechend (Reptation). „Typischerweise

kommt es bei der Saltation zu einem fast senkrechten Abheben der Körner

und einer parabelförmigen Flugbahn mit Höhen zu Weitenverhältnissen von

etwa 1:6“ (Zepp 2002:172). Nicht nur der Wind selbst kann Partikel

bewegen, auch die durch die Saltation in Bewegung geratenen Partikel

können größere Teilchen anstoßen. Vor allem Schluffe und Tone sind von

der Saltation betroffen. Wenn sie auf andere Partikel aufschlagen,

können diese die sie zusammenhaltenden Kohäsionskräfte überwinden.

Wird Lockermaterial vom Wind angehoben und ausgeblasen, spricht man

von Deflation. Voraussetzung ist neben einer weitgehend fehlenden

Vegetation das Nichtvorhandensein von Wasser, denn dieses stabilisiert die

Partikel. Auch wenn die Kraft des Windes geringer ist als die des Wassers,

kann Wind im Gegensatz zu Wasser Partikel auch gegen die Schwerkraft

aufwärts transportieren. Herrscht über längere Zeit eine Windrichtung vor,

entstehen Deflationswannen. Da gröbere Partikel nicht ausgeweht werden,

können Wüstenpflaster entstehen. „Sobald das erste Feinmaterial

ausgeblasen und damit die Rauhigkeit der Oberfläche größer geworden ist,

nimmt die Deflation noch zu, denn die dem Feinmaterial aufliegenden

gröberen Komponenten verursachen kräftigere Verwirbelungen“ (Zepp

2002:174f.). Der Prozess verstärkt sich solange selbst, bis er nicht mehr

möglich ist.

Die gröberen Gesteine, die nicht vom Wind davongeweht werden können,

werden durch die umherfliegenden Partikel geformt. Sie wirken wie ein

Sandstrahler auf sie ein. Man bezeichnet dieses Phänomen als Windschliff

oder Korrasion:

Auf der Luvseite zur bevorzugten Windrichtung wird wie mit einem Sandstrahlgebläse Material abgeschliffen; kippt der Stein oder wechselt die Windrichtung, so ändert sich auch die Angriffsrichtung des korradierend wirkenden Sandes. So entstehen die scharfen, sich verschneidenden ‚Kanten‘ an der Oberfläche der Windkanter. (Zepp 2002:175)

Große, 10 bis 100m große aus anstehendem Gestein geformte Korrasionsformen

werden Yardangs genannt. Die Luvseite ist abgeflacht, die Leeseite dagegen

steil. Auch an Felsen macht sich die Korrasion bemerkbar. In den unteren 1

bis 2m bilden sich an ihnen durch die andauernde Schleifwirkung

Hohlkehlen aus. Am stärksten kann die Korrasion wirken, wenn der Wind

nicht in rechtem Winkel auftrifft (dadurch würde der Sand zu stark

abgebremst), sondern seitlich auftrifft. Auf diese Weise entstehen auch die

nach ihrer Form benannten Pilzfelsen. An diesen Formen lässt sich ablesen,

dass der Sand unterhalb der 2-Meter-Grenze bewegt wird. Der Großteil

des Sandtranspotes findet sogar nur unterhalb von 2cm statt: „Die

Sandkornkonzentration nimmt mit der Höhe expotentiell ab“ (Zepp

2002:176).

Sobald die Windgeschwindigkeit nachlässt und Saltation und Reptation

nicht mehr möglich sind, werden die transportierten Teilchen abgelagert. Die

Windgeschwindigkeit lässt vor allem dann nach, wenn sich der Untergrund

verändert, i.e. rauher wird. Bei der Ablagerung entstehen als kleinste

Formen, v.a. durch Reptation, Windrippel (Plural machnmal auch

Windrippeln). Übersteigen die Wellenlängen der Akkumulationskörper 5m

spricht man von Dünen.

Dünen sind äolische Akkumulationsformen mit einem Wellenlängenbereich zwischen 5 und 500m. Übersteigt sie die 500-Meter-Marke, spricht man von Draas (Singular: Draa). Sie entstehen in Wüsten und an Küsten, wenn die Rauhigkeit des Untergrundes zunimmt. Dünengebiete in Deutschland finden sich z.B. in der Oberrheinebene oder im Raum Nürnberg-Erlangen. Die Luvseite ist abgeflacht, hier wird der Sand sortiert, d.h. die Korngrößen nehmen zum Kamm hin ab. Ist ein Sandkorn auf dem Kamm angekommen, verlagert es sich auf die Leeseite und gerät so langsam in das Innere der Düne, bis es wieder auf der Luvseite herauskommt und der Prozess beginnt von vorne. Werden die Dünen an einem Hindernis akkumuliert, spricht man von gebundenen Dünen, enstehen sie nicht aufgrund von Hindernissen, dann bezeichnet man sie als freie Dünen. Letztere werden je nach Form in verschiedene Typen eingeteilt. Die zwei grundlegenden Formen sind die Barchane und die Parabeldünen. Siehe dazu Abbildung 2.

Barchane: Sie sind die „aktivsten Elemente der Dünenlandschaft“ (Ehlers

2011:259). Sie bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von 5 bis 20 Metern

pro Jahr. Auf der Abbildung ist zu sehen, dass die Hörner der Düne

schneller wandern als der Dünenkörper. Als Voraussetzungen für die

Barchan-Bildung gibt Zepp (2002:179) an: „eine glatte Landoberfläche,

eine relativ geringe Sandverfügbarkeit und starke Winde aus einer

vorherrschenden Richtung.“

Parabeldünen: Die Form der Parabeldüne ist mit der der Barchane im

Prinzip vergleichbar. Umgekehrt bewegt hier jedoch der Dünenkörper

schneller als die Hörner. Dies hat seinen Grund meist an einer an den Seiten

erhöhten Rauhigkeit, z.B. durch Vegetation.

Eine weitere Form ist die Längsdüne (Draa), die linienhaft auftritt und häufig mehrere Zehnerkilometer lang werden kann. Wind aus wechselnden Richtungen treibt den Sand zu Linien zusammen. Überlagern sich die Windrichtungen kommt es zur Bildung von Sterndünen. Sie werden bis zu 100m hoch.

Der Begriff ‚Löss‘ stammt aus dem Deutschen und ist mit dem Wort lose verwandt, beschreibt also seine feine Struktur. Der Begriff wurde bereits im frühen 19. Jahrhundert in der angloamerikanischen Literatur und dem Stichwort ‚Loess‘ übernommen und ist seither international gebräuchlich. Es handelt sich um ein ungeschichtetes Sediment. Pye (1984:176) definiert Löss als

a windblown silt deposit consisting chiefly of quartz, feldspar, mica, clay minerals and carbonate grains. Heavy minerals, opal, phytoliths, salts and volcanic ash shards are also sometimes important constituents.

Löss ist typischerweise gelbbraun gefärbt, in trockenem Zustand kann er bis zu 15m hohe standfeste Wände bilden. Wird der Löss feucht, verliert er seine Stabilität umgehend. Er kommt fast überall auf der Erde vor, fehlt aber weitgehend in Afrika und Australien. Siehe dazu die Lössverbreitungskarte in Abbildung 3. Zwar kommen in Afrika lössähnliche Sedimente vor, es handelt sich dabei aber um äolisch verlagerten Sand und nicht um echten Löss. Extrem dünne Lösse finden sich dagegen in Pakistan.

Während die Entstehung des Lösses lange Zeit ungeklärt war, weiß

man seit den Untersuchungen des Begründers der Geomorphologie

Ferdinand von Richthofen (1833-1905), der sich v.a. mit chinesischen

Lössen beschäftigte, dass es sich um ein äolisches Sediment handelt.

Ablagerungsgebiete sind vor allem aufgrund ihrer Vegetation

Steppengebiete. Löss ist in der Regel gut sortiert, seine Korngrößen

übersteigt den Schluffbereich nicht. Im Gegensatz zum Sand, der

durch Saltation und Reptation transportiert wird, bewegt sich Ton

und Schluff in Suspension. Die Ablagerung erfolgt, wenn der Wind

nachlässt, was durch eine Zunahme der Rauhigkeit der Oberfläche durch

Vegetation begünstigt wird. Auch Niederschläge können zu einer

Ablagerung führen. Im Gegensatz zum äolischen Sandtransport ist der

Transport von Schluff und Ton durch den Wind über weite Strecken hin

möglich. So finden sich in Mitteleuropa immer wieder Sahara-Stäube.

Der Hauptbestandteil von Löss ist Quarz, dazu kommen – je

nach Fundort – weitere Bestandteile, z.Ḃ. Feldspäte, Glimmer oder

Kalk. Teilweise lässt sich an seiner Zusammensetzung sehr gut sein

Herkunftsgebiet bestimmen.

Etwa 10% der Landoberfläche der Erde sind mit Löss bedeckt.

Große Verbreitungsgebiete befinden sich in den mittleren USA, in

Mitteleuropa, China und Argentienien. Gerade der chinesische Löss ist

wegen seiner großen Mächtigkeit von 300 bis 400 Metern bekannt (in

China findet man auch noch rezente Lösse). Besonders aktiv war

die Lössbildung im Pleistozän. Ausgeweht wurde er unter ariden

bis semiariden Bedingungen aus Gebieten ohne große Vegetation.

Dazu gehören entsprechend Wüsten, Ablagerungensgebiete großer

Schmelzwasserströme und die Periglazialgebiete, trockengefallene

Flussbetten und Seen, Salztonebenen und Schwämmfächer (am Ende

natürlich auch vorher entstandene Lössgebiete). „Auffallend ist das

weltweite Verbreitungsmuster der Lösse: sie kommen bevorzugt südlich der

pleistozänen Eisrandlagen vor und sind dort als reliktische Sedimente

anzusprechen“ (Zepp 2002:181). Das lössbildende Material wurde in

den quartären Kaltzeiten ausgeweht und in den Tundren, meist in

Hohlformen und Leelagen wieder abgelagert. Geländeungleichheiten

wurden durch Lössablagerungen oft wieder ausgeglichen und geglättet.

Löss selbst ist kein Boden, sondern das Ausgangsmaterial für eine

Bodenbildung. Solche aus Löss entstandenen Böden sind extrem

fruchtbar, d.h. die Lössverbreitungsgebiete gehören i.d.R. zu den

landwirtschaftlichen Gunsträumen, wie die norddeutsche Bördenlandschaft

in Altmöränenlandschaften und Mittelgebirgsschwellen.

Die abgelagerten Lösssedimente liegen schichtungslos in lockerer

Lagerung vor. Die Lössablagerungsphasen wurden abgewechselt von

Bodenbildungphasen, was allerdings für den chinesischen Löss nicht zutrifft,

da hier eine kontinuierliche Sedimentation stattgefunden hat. Im Profil

lassen sich so bei den meisten Lössen gut Abfolgen von Paläoböden und

Lösssedimenten beobachten, denn „je nach Dauer und Klimagunst

konnten sich [...] aus den zuvor abgesetzten Lössen durch Entkalkung,

Humifizierung, Verbraunung oder Tonverlagerung unterschiedliche Böden

entwickeln“ (Zepp 2002:182).

Wurde Schluff und Ton ausgeweht und als Löss wieder abgelagert,

entstehen Lössschichten von erstaunlicher Standfestigkeit. Erosion kann sich

tief in den Löss eingraben und viele Meter tiefe Hohlwege bilden. Der

einmal abgelagerte Löss wird als Primärlöss bezeichnet, wird er

später nochmals umgelagert, nennt man ihn Sekundärlöss. Weitere

Unterscheidungen, die getroffen wurde, nehmen neben typischem

Löss mit seinem hohem Kalkgehalt noch lössähnliche Sedimente

an, die einen hohen Sand- oder Tonanteil enthalten (man spricht

entsprechend von sandigem bzw. tonigem Löss) sowie braunen

Löss und Lössderivate, die durch postgenetische Prozesse, wie etwa

Bodenbildung, Solifluktion oder Kryoturbation, entstanden sind (Haase et

al. 2007:1304).

Die große Zeit der mitteleuropäischen Lössentstehung war während der

Würmeiszeit (Weichsel). Vor allem in den Norddeutschen Bördengebieten

spielt der Löss bis heute als Grundlage für den fruchtbaren Boden

eine wichtige Rolle, z.B. im Kraichgau. Für die hohe Fruchtbarkeit

verantwortlich ist die Mineralzusammensetzung und die durch die Poren

bedingten guten hydrologischen Eigenschaften. Es herrscht eine hohe

Feldkapazität vor und durch Verwitterungsprozesse werden dauerhaft

Mineralstoffe abgegeben. Auch in den Senken des Oberrheingrabens, am

Kaiserstuhl oder in der Niederrheinischen Bucht befinden sich wichtige

Lössablagerungen – diese sind in Deutschland etwa 1 bis 2m mächtig. Im

Holozän entwickelte sich aus dem Löss (bodenbildendes Substrat)

Parabraunerden, Schwarzerden und Pseudogley-Parabraunerden.

Löss ist häufig sehr kalkhaltig (z.B. im Kraichgau). Durch Kristallisation

von Calciumkarbonat entstehen Kalkkonkretionen, die aufrgrund ihrer

typischen Form auch als Lösskindeln bezeichnet werden (Kindel = kleines

Kind).

Die Kantigkeit der Schluffpartikel deutet auf eine Entstehung durch

Frostsprengung, Salzverwitterung und Prozesse des Gletschers, also

durch Detersion (Gletscherschliff), hin. Einer der Hauptmechanismen

ist wohl die abschleifende Wirkung des sich langsam bewegenden

Gletschers auf dem Anstehenden. Das entstandene Feinmaterial wird an

der Stirnseite des Gletschers ausgeschürft und zusammengeschoben

– ein Vorgang den man Exaration nennt. Wüsten kommen nur

bedingt als Auswehungsgebiete in Frage, hier enstehen nur kleine

Schluffmengen. Dass in Afrika und Australien so gut wie kein Löss

vorkommt liegt aber vielmehr daran, dass der verwehte Schluff in

die Ozeane geweht wird und nicht auf dem Land abgelagert wird.

Hauptquellen des Schluffs sind also die Gletscherbewegungen und

Frostverwitterung in kalten Klimaten. Enstanden ist der heute zu

beobachtende Löss hauptsächlich während des Pleistozäns einerseits durch

Gletscherbewegungen in vergletscherten Gebieten anderseits durch

Frostsprengung im Periglazialbereich. Zunächst wurde der Löss zwischen

den skandinavischen Inlandeismassen im Norden und der alpinen

Vergletscherung im Süden abgelagert. Dies geschah vor allem in den

Sommern und im Herbst, also vor dem Fallen des ersten Schnees. Der Löss

setzte sich unter trockenen und kalten Bedingungen in der vorherrschenden

Steppe-Vegetation ab. Ausgeblasen wurde der Schluff aus trocken gefallenen

Flussbetten und aus ausgewaschenen Ebenen. Die Dichte der Lössschicht

nimmt vom Auswehungsgebiet ausgehend entsprechend ab. Auch

heute noch kann die Lössentstehung an ausgewählten Standorten

beobachtet werden, so z.B. in Alaska oder in der Wüste Negev in Israel.

Laut Pye (1995) müssen folgende vier Bedingungen für die Lössentstehung

erfüllt sein:

Bisher haben wir gesagt, dass der Löss v.a. im Pleistozän abgelagert wurde. Aber was genau bedeutet das? Die Erdzeitalter werden in Serien und diesen übergeordnete Systeme eingeordnet. Das übergeordnete System, in dem wir uns heute befinden, ist das Quartär. Die zugehörige Serie für unsere Jetzt-Zeit ist das Holozän. Das Holozän begann vor etwa 10.000 Jahren. Die Serie davor, in der der Löss abgelagert wurde, dauerte etwa 2,5 Millionen Jahre – das Pleistozän.

Während des Pleistozäns wurde Löss in Periglazialgebieten gebildet, an den Rändern der Hochgebirge, aber auch an den semi-ariden Grenzen der Wüsten. In letzterem Fall wurde allerdings nur wenig Löss produziert. Die Frage, durch welche Prozesse Löss entsteht beantwortet Pye (1995:657) mit der Übersicht in Abbildung 5. Wie zu sehen ist, beginnt die Lössentstehung entweder mit glazialer Erosion oder mit Verwitterung. Danach kann das entstandene Material entweder direkt ausgeblasen werden oder wird in einem Zwischenschritt nocheimal umgelagert. Z.B. durch einen Fluss, der dann austrocknet.

Das Wasser auf der Erde liegt in verschiedenen Aggregatzuständen in

Speichern vor, die in unterschiedlichen Zeitskalen in Austauschverhältnissen

zueinander stehen. So bleibt das Wasser in der Atmosphäre durchschnittlich

0,1 Jahre, in Flüssen durchschnittlich 1 Jahr, in Seen 100 Jahre, liegt das

Wasser in Form von Schnee vor, verbleibt es durchscnittlich 10.000 Jahre in

diesem Aggregatzustand, im Grundwasser durchschnittlich 5.000 Jahre

und in den Ozeanen schließlich durchschnittlich 40.000 Jahre. Die

Verteilung des Wassers in diesen Speicher ist relativ unterschiedlich. Etwa

96,5% des Wassers ist in Ozeanen gespeichert, das Grundwasser

und die Gletscher machen etwa 1,7% des Wassers und der Schnee

etwa 1,74% des Wassers der Erde aus (Zahlen nach Zepp 2002:113).

Da das Wasser nicht in diesen Speichern verbleibt, sondern zirkuliert,

spricht man vom Wasserkreislauf. Die Verdunstung über den Meeren ist

besonders hoch; sie übertrifft den Niederschlag. Auf den Landoberflächen

kehrt sich dieses Verhältnis um: der Niederschlag ist größer als die

Verdungstung, das abgeregnete Wasser fließt in Form von Flüssen teilweise

wieder in die Ozeane zurück. Sickert das Wasser in den Boden und füllt

Poren und Klüfte aus, spricht man von Grundwasser – allerdings mit der

Einschränkung, dass es sich nur dann um Grundwasser handelt, wenn seine

Bewegungsfreiheit ausschließlch von der Schwerkraft bestimmt ist. Man

spricht von der gesättigten Zone (phreatische Zone). Oberhalb dieser

liegt die ungesättigte Zone (vadose Zone), in der das Wasser nach unten

sickert. Häufig ist die Oberfläche, auf der sich das Grundwasser sammelt

geneigt und fließt entsprechend abwärts in Richtung eines Flusses.

Untersucht man ein solches Wassereinzugsgebiet, so tut man dies immer auf

ein Jahr hin. Das hydrologische Jahr wird abweichend vom Kalenderjahr

definiert als die Zeit zwischen November und Oktober des Folgejahres. So

können schon die im Spätherbst als Schnee gefallenen Niederschläge

berücksichtigt werden.

Fällt Wasser als Niederschlag auf die Erde beginnt er entweder

zu versickern oder oberflächlich abzulaufen. Letzeres geschieht in

Form eines Abflusses dann, wenn die Niederschlagsrate größer als

die maximale Infiltrationsrate ist. Man spricht vom Hortonschen

Landoberflächenabfluss, wenn die Inflitrationsrate aufgrund von

Verschlämmung oder anderer ungünstiger Bodeneigenschaften herabgesetzt

ist. Ist der Boden wassergesättigt, spricht man vom Sättigungsabfluss.

Betrachtet man einen ausgewählten Landschaftsausschnitt und zeichnet

über die Zeit hinweg die (beobachteten oder berechneten) Abflüsse in ein

Koordinatensystem, so erhält man eine Abflussganglinie. Kurze, steile

Anstiege innerhalb eines solchen Koordinatensystems, die langsam wieder

ausschwingen, kennzeichnen ein Hochwasser. Flüsse haben normalerweise

über die Jahre hinweg ähnliche Abflussganglinien. Man spricht übergreifend

von einem Abflussregime, also dem typischen oder durchschnittlichen

Jahresgang eines Abflusses. Ein solches Abflussregime kann durch

verschiedene Faktoren beeinflusst werden. Gibt es nur einen solchen Faktor,

spricht man von einem einfachen Abflussregime. Es wird unterschieden

zwischen pluvialen Regimes, also solchen, die vom Regen beeinflusst

werden, nivalen Regimes, die von der Schneeschmelze abhängig sind und

solchen, deren hauptsächlicher Faktor das Abschmelzen von Gletschereis ist,

den glazialen Regimes. Neben diesen einfachen Regimes, gibt es zahllose

komplexe Regimes, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden.

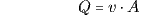

Aber was ist das eigentlich genau, ein Abfluss? Zepp (2002:118) definiert

einen Ablfluss als „das Wasservolumen [...], das pro Zeiteinheit einen

Fließquerschnitt passiert.“ Um den Abluss zu berechnen multipliziert man

den Fließquerschnitt mit der durchschnittlichen Fließgeschwindigkeit:

| (2) |

Wobei Q den Abfluss in m3 pro Sekunde angibt, v die Fließgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde und A den Fließquerschnitt in m2. Die höchsten Geschwindigkeiten eines Fließgewässers treten dort auf, wo am wenigsten Reibung herrscht, also in der Mitte des Flusses, nahe der Oberfläche. Die gedachte Linie, die die Punkte der höchsten Geschwindigkeiten verbindet, nennt man den Stromstrich. Mäandert der Fluss, so bewegt sich der Stromstrich immer an die Ufer der Flusswindungen. In Abbildung 6 ist der Stromstrich grau eingezeichnet. An den Stellen, an welchen der Stromstrich den Fluss überquert ist das Wasser relativ seicht. Solche Untiefen werden als riffles bezeichnet. An den Stellen, an welchen der Stromstrich dem Ufer in den Flussbiegungen nahekommt, also an den Prallhängen, ist die Erosion besonders hoch. Die hier entstehenden Vertiefungen bezeichnet man als pool. pool-riffle-Sequenzen führen zu einer abwechselnden Verlangsamung bzw. Beschleunigung der Fließgeschwindigkeiten und damit zu einer Verstärkung bzw. Verminderung der Erosion.

Neben geraden (Abbildung 7) und mäandrierenden Flüssen unterscheidet man solche, die zu starker Verzweigung neigen. Man spricht von braided rivers.1 Für die verschiedenen Formen gibt es eine Reihe an Definitionen. Wir halten uns hier an Goudie (1996:316):

Im allgemeinen bezeichnet man einen Fluß als geradlinig, wenn er auf einer Strecke, die dem Zehnfachen seiner Breite in diesem Abschnitt entspricht, gerade fließt. Als Mäander wird ein Fluß bezeichnet, wenn die Flußlänge zwischen dem Punkt A und dem Punkt B mindestens das Anderthalbfache seiner Tallänge beträgt. Das Verhältnis von Lauflänge zu Tallänge heißt Krümmungsverhältnis.

Braided rivers entstehen, wenn der Fluss wenig Wasser führt und es damit

zu einer verstärkten Akkumulation kommt. Steigt der Abfluss wieder, so

muss der Fluss den akkumulierten Hindernissen (Sand- und Kiesbänke)

wieder ausweichen. Gerade bei Schmelzwässerflüssen handelt es sich also

um braided rivers. Besonders treten braided rivers auf, wenn ein

hohes Gefälle mit geringem Abfluss oder ein niedriges Gefälle mit

großem Abfluss vorherrschen. Es geht also hauptsächlich darum, dass

genügend Bodenfracht transportiert und abgelagert werden kann.

Gerade Fließgewässer sind meist antrhopogenen Ursprungs, in der

Natur kommen sie nur selten vor, mit Ausnahme von Stellen mit

extrem steilen Gefällen in Gebirgen. Werden Flüsse, wie z.B. der

Oberrhein im 19. Jahrhundert, von Menschenhand begradigt, kommt es

zu verstärkter Tiefenerosion; der Fluss beginnt sich einzugraben.

Idealtypischerweise nimmt ein mäandrierender Fluss, von oben gesehen, die

Form einer Sinuskurve an. Wie solche Sinuskurven beschreibt man sie denn

auch. Man spricht von der Wellenlänge eines Mäanders, von seiner

Amplitude und von seinem Radius. Manchmal gibt man auch seine

Sinuosität an, also als den Quotienten von Fließlänge und Tallänge.

Durch die Seitenerosion an den Prallhängen und die ausgleichenden

Akkumulationsvorgänge an den Gleithängen, weicht ein natürlicher

Mäander von der prototypischen Sinuskurve ab (dazu trägt natürlich auch

die Beschaffenheit des Umgebungsmaterials bei). Der Mäander verschiebt

sich durch diese Prozesse auch fortlaufend. Es kommt häufig sogar dazu,

dass zwei Prallhänge immer näher aneinanderrücken und schließlich an

einem solchen Mäanderhals durchbrechen. Es entstehen Altarme. An den

zum Fluss hin offenen Enden des Altarms lagert sich im Laufe der Zeit

Schluff und Sand an, sodass ein Altwassersee entsteht. Wird der

Altwassersee bei Hochwasserereignissen zusedimentiert, entsteht ein Sumpf.

Die „damit verbundene Zunahme des Wasserspiegelgefälles wird an anderen

Fließgewässerabschnitten ausgeglichen, durch die Bildung eines neuen

Mäanders oder die weitere Auslenkung eines vorhandenen Mäanders“ (Zepp

2002:146).

Die Vorgänge innerhalb des Flusses sind nicht voneinander unabhängig,

d.h., dass die Veränderung eines Faktors im Fluss i.d.R. Einfluss auf andere

Faktoren ausübt (man spricht daher auch vom Systemausgleich). Vor

allem gilt dies für die drei Faktoren Geschwindigkeit, Tiefe und Breite. Aus

der sich durch diese Faktoren ergebenden hydraulischen Geometrie

lassen sich viele Prozesse im Fluss besser verstehen, z.B. warum die

Geschwindigkeit und Wassertiefe zunimmt, wenn sich der Fließquerschnitt

seitlich verkleinert.

Es lassen sich zwei verschiedene Arten des Fließens unterscheiden.

Dass Wasser kann ungestört in Schichten fließen, man spricht von

laminarem Fluss oder wild durcheinander, so dass es zu Verwirbelungen

kommt, man spricht vom turbulenten Fließen. Turbulenzen im

Wasser führen zur Ablösung von Partikeln. Das Strömungsverhalten in

einem geraden Fluss unterscheidet sich vom Strömungsverhalten eines

mäandrierenden Flusses. In ersterem Fall bilden sich charakteristische

Doppelwalzen aus. Gibt es, wie bei mäandrierenden Flüssen, starke

Flussbiegungen, so kommt es zu einfachen Walzen. Siehe dazu Abbildung

8.

Wenn ein Fluss ganzjährig Wasser führt, spricht man von einem

perennierenden Fluss. Fällt er mindestens einen Monat pro Jahr trocken,

so bezeichnet man ihn als periodisch, tritt der Abfluss dagegen nur

unregelmäßig auf, spricht davon, dass der Fluss nur episodisch Wasser

führt. Besonders in den Trockengebieten der Welt kommen episodisch

wasserführende Flüsse vor. Die trockengefallenen Flusstäler bezeichnet man

dann als Wadis.

Flüsse verändern auf zwei entgegengesetze Weisen ihre Umwelt: entweder

sie akkumulieren oder sie erodieren Material. Zwar geschieht in einem

Flussystem notwendigerweise immer beides, betrachtet man aber einen

Fließgewässerabschnitt, so überwiegt einer der beiden Vorgänge. Zwei

Faktoren entscheiden maßgeblich darüber, in welchem Zustand sich ein Fluss

befindet:

Beide Faktoren können sich im Laufe der Zeit verändern. Ändert sich das Klima und fällt mehr Niederschlag, so steigt die Abflussmenge. Damit ist eine Erosion wahrscheinlicher. Genauso erhöht sich die Erosion, wenn das Gefälle zunimmt, i.e. der Flusslauf steiler wird. Wechseln sich Akkumulation und Erosion ab, kann es passieren, dass erst Material abgelagert wird und später wieder teilweise erodiert wird – es kommt zur Terrassenbildung. Zepp (2002:165) definiert eine Flussterrase als „ehemalige, vom Fluß verlassene Talböden. Sie entstehen, wenn sich ein Gerinne nach einer Phase der Sohlenbildung erneut eintieft und Teile des alten Talbodens zerstört.“ Entsprechend können Terrassen entweder Abtragungs- oder Akkumulationsformen sein. Voraussetzung für die Terrassenbildung ist ein Eintiefungsimpuls, der durch die Erhöhung der Basisdistanz ausgelöst wird. Auslöser kann aber auch eine Vergrößerung des Abflusses durch eine Klimaveränderung sein. Die Anschwemmungen aus welchem die Terrassen aufgebaut werden bezeichnet man allgemein als Alluvium. Für den akkumlatorischen Aufbau von Flussterrassen gibt es eine Reihe von Gründen, Goudie (196:321) führt an:

Der Einfluss des Klimas kann allerdings auch zu einem Trockenfallen des Flusses führen, es entstehen Trockentäler. Dies kann unterschiedliche Ursachen haben. Entweder nimmt der Niederschlag ab, d.h. das Klima wird arider oder das Wasser gewinnt die Möglichkeit unterirdisch abzufließen. Dies ist z.B. beim Anheben von Kalkgestein aus dem Untergrund der Fall. Es entsteht ein Karstgebiet und das Wasser versickert. Auch in Periglazialgebieten sind Trockentäler häufige Erscheinungsformen. Aufgrund des Permafrostes kann Wasser nicht versickern, es muss oberflächlich abfließen. Durch das Auftauen des active layers kommt es zur Gelifluktion und damit zu Erosion.

Flüsse lassen sich nach verschiedenen Kriterien klassifizieren. Eine der berühmtesten Klassifikationen geht auf den Begründer der Morphometrie Robert Elmer Horton (1875–1945) zurück. Die Morphometrie ist die genaue Messung und quantifizierte Beschreibung von Objekten, in diesem Fall also von Flüssen. Horton und sein Schüler Arthur Newell Strahler (1918–2002) bezeichneten diejenigen Flüsse eines Flussystems, die die ersten Zuflüsse bilden, als Flüsse erster Ordnung. Fließen zwei Flüsse erster Ordnung zusammen, erhält man einen Fluss zweiter Ordnung. Fließen also zwei Flüsse gleicher Ordnung zusammen, erhält man einen Fluss mit der Ordnung plus 1. Fließen Flüsse unterschiedlicher Ordnung zusammen, erhält der resultierende Fluss die höhere Zahl. Fließt also ein Fluss erster Ordnung und ein Fluss zweiter Ordnung zusammen, resultiert ein Fluss zweiter Ordnung. Man spricht auch von der Flussordnungszahl. Siehe dazu Abbildung 9.

Flussnetze nehmen eine Vielzahl an Formen an. Häufig sind sie jedoch schlicht ungeordnet. Daneben existieren gitterförmige, dendritische, parallele und ringförmige Strukturen, die sich aus den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort ergeben.

Die kleinsten Formen, die durch Wasser entstehen, sind durch das Auftreffen von Regentropfen bestimmt. Wenn die Kräfte, die die Teilchens eines Boden zusammenhalten kleiner sind, als die Kraft mit der ein Regentropfen auf den Boden auftrifft, kommt es zur Abtragung. Bei Abtragungsvorgängen unterscheidet man zwischen

Den flächenhaften Abtrag bezeichnet man auch als Denudation. Das Ergebnis der Denudation ist die Freilegung des anstehenden Gesteins. Das Wort ist mit dem englischen nude verwandt. Die Denudation in bzw. durch Fließgewässer wird u.a. durch folgende Bedingungen erleichtert (nach Goudie 1996:328):

Erosion bzw. Denudation teilt man der Einfachheit halber in zwei

Teilprozesse auf (die in realiter nur schwer zu trennen sind): die Ablösung

und den Transport. Beim Aufschlagen eines Regentropfens kommt es wie

gesagt zum Abtrag, wenn die stabilisierenden Kräfte der Oberfläche durch

die Kraft des Tropfens überschritten werden. Das betroffene Material wird

radial in alle Richtungen wegkatapultiert. Man spricht vom Splash-Effekt,

seltener auch von der Plansch-Wirkung. Fallen die Tropfen schneller, als

der Boden bzw. das Regolith das Wasser aufnehmen kann, fließt das

Wasser ab. Ist der Boden oder das Regolith trocken und ist Luft

in seinen Poren eingeschlossen, führt die Befeuchtung durch den

Niederschlag zu einer Erhöhung des Drucks in den Poren. Es kommt zu

einer Luftsprengung und damit zu einer Zerstörung der Aggregate.

Außerdem quillt der Boden auf, wodurch Scherspannungen entstehen, die

ebenfalls zur Aggregatszerstörung beitragen (Zepp 2002:127). Der

Niederschlag führt also zu einer Zerlegung der Aggregate in Primärteilchen.

Eine solche Zerlegung in Schluff, Ton und Sand bezeichnet man als

Dispergierung. Da die Poren zerstört oder durch feinere ersetzt

werden, kommt es zur Verschlämmung; weniger Wasser kann infiltriert

werden. Die Voraussetzung für Denudation durch Wasser, also für

die sogenannte Spüldenudation, ist ein weitgehendes Fehlen von

Vegatation. Wird Feinsediement unter periglazialen Bedingungen durch

Schmelzwasser oder Niederschläge abgetragen, spricht man von Abluation.

Der Fluss kann erst Energie für Erosion und Transport bereitstellen,

wenn nach den Reibungsverlusten durch das Fließen noch genügend Energie

vorhanden ist. Es wird also eine entsprechende Fließgeschwindigkeit

vorausgesetzt. Der Materialtransport erfolgt entweder auf der Gewässersohle

und zwar rollend oder springend in Form von Bodenfracht oder als

Schwebfracht, also in Suspension. Auch ein Transport in chemischer

Lösung ist möglich (vor allem Verwitterungsprodukte). Generell gilt: Je

kleiner die Partikel, desto eher werden sie in Suspension transportiert.

„Tonpartikel bleiben sogar in unbewegtem Wasser stundenlang in der

Schwebe, typischerweise gehört die Schluffraktion in fließenden Gewässern

ebenfallst zur Schwebfracht“ (Zepp 2002:139). Zusammengefasst gibt es also

drei Arten des Transports:

Die Ablösung von Partikeln durch das Wasser folgt eigenen Gesetzmäßigkeiten. Die Möglichkeiten eines Gewässers zum Transport von Partikeln bezeichnet man als seine Kompetenz.2 Während es sich bei der Kompetenz allerdings um ein eher theoretisches Maß handelt, das durch Gefälle und die Tiefe des Gewässers bestimmt wird, wird die Transportkapazität zusätzlich durch den Abfluss bestimmt. Material wird erst abgelöst, nachdem seine Scherspannung vom Wasser überschritten wird. Dafür ist bei kleineren Partikeln in der Regel mehr Kraft notwendig als für größere Teilchen. Übersichtlich darstellen lassen sich Erosion, Transport und Ablagerung im sogenannten Hjulström-Diagramm. Siehe dazu Abbildung 10.

Die Abbildung zeigt, dass v.a. Sand leicht zu erodieren ist. Werden die

Teilchen größer, so werden sie erstens schwerer und zweitens wirken sich

auch die Kohäsionskräfte (also die Zusammenhalt stiftenden Kräfte

zwischen den Partikeln) stärker aus. Außerdem bestimmt natürlich die

Oberflächengestalt, genauer gesagt die Rauhigkeit der Oberfläche, der

Partikeln eine Rolle bei der Ablösung. Hjulström hatte sein Diagramm

aus experimentellen Untersuchungen zum Verhalten von homogenen

Quarzkörnern abgeleitet.

Die Vorhersage von Prozessen in Fließgewässern ist in der Realität alles

andere als einfach. Gerade bei alpinen Gewässern ist es daher notwendig

Geschiebeherde, also „bei Hochwasser leicht mobilisierbare Quellen für die

Bodenfracht‘ (Zepp 2002:144), zu kartieren. Verunmöglicht wird die

Erosion, wenn durch Hochwasserwellen eine flache, Sohlenpanzerung

entsteht.

Die im Fluss mitgeführten Partikeln können selbst wieder Erosionsprozesse

auslösen. Man spricht von Abrasion:

Wenn von schneller Strömung mitgeführte Gesteinspartikel gegen die Wandungen eines in anstehenden Fels eingeschnittenen Flussbetts prallen, werden Gesteinsbrocken losgeschlagen. Das Rollen von Steinen und größeren Blöcken auf dem Boden des Flussbetts zerdrückt und zerreibt kleinere Fragmente, sodass eine Mischung verschiedener Partikelgrößen entsteht. Diese Prozesse der mechanischen Abnutzung werden unter dem Begriff Abrasion zusammengefasst. (Strahler & Strahler 2009:566)

Täler entstehen durch Erosions- und Denudationsprozesse. Erstere erfolgt durch das Fließen eines Flusses, zweitere durch gravitative Massenbewegungen, die in der durch den Fluss entstandenen Eintiefung vonstatten gehen. Es handelt sich also um Hohlformen mit gleichsinnigen Hängen, die durch einen Fluss entstanden sind. Verbindet man die tiefsten Punkte dieser Hohlform, erhält man den Verlauf der Talsohle. Zunächst schneidet sich der Fluss durch Tiefenerosion in die Landschaft ein, die Hänge werden später durch Denudationsprozesse geformt. Aus den unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort ergeben sich verschiedene Talformen. Sie lassen sich meist nicht auf einen speziellen Faktor zurückführen, sondern sind das Ergebnis des komplexen Zusammenspiels von endogenen und exogenen Prozessen. Da ähnliche Oberflächenformen durch verschiedene Prozesse hervorgerufen werden können – man spricht von der Formenkonvergenz – lässt sich dies ohnehin meist nur schwer bestimmen. Allen Hängen gemeinsam ist der „durch gravitative Massenbewegungen [...] [entstandene] konvexe Oberhang und damit insgesamt – im Gegensatz zur rein fluvialen Abtragung mit zumindest räumlich begrenzter Tendenz zur Versteilung – die Tendenz zur Relieferniedrigung“ (Zepp 2002:160). Zur Unterscheidung der verschiedenen Talformen zieht man meist eine einfache Taltypologie heran. Siehe dazu Abbildung 11.

Eine Klamm (Plural: Klammen) entsteht durch andauernde und/oder starke

Tiefenerosion in festes Gestein, bei gleichzeitig schwacher Denudation. Das

Fließgewässer, das zur Klammentstehung geführt hat, nimmt den

gesamten Talboden ein. Den Klammen ähnlich sind Schluchten, auch

hier nimmt der Fluss den gesamten Talboden ein – zumindest bei

Hochwasserereignissen. Die Tiefenerosion ist auch hier stark, allerdings gibt

es schon etwas stärkere Denudationsprozesse als bei Klammen. Nicht nur in

Festgesteinen treten Schluchten auf, auch in Lockermaterialien, die zur

Standhaftigkeit neigen, sind Schluchten möglich, so z.B. bei Lössen oder

vulkanischen Tuffen. Weiter ausgeprägt ist die Hangdenudation bei

Kerbtälern, allerdings überschreitet auch hier die Denudation die

Tiefenerosion nicht. Eine Sonderform des Kerbtales stellen die Canyons dar,

die durch verschiedene Gesteinsschichten unterschiedlicher Härte

charakteristische steile Hänge ausbilden. Sie dürfen nicht mit den

Flussterrassen verwechselt werden. Allgemein lässt sich sagen, dass

konvexe Oberhänge auf gravitative Massenbewegungen, also auf eine

stärkere Denudation hindeuten, konkave Unterhänge dagegen auf

eine schwache Transportkapazität und schwache Erosionsleistung.

Durch mäandrierende Flüsse entstehen häufig sogenannte Talmäander,

aufgrund ihrer Genese spricht man auch von eingesenkten Mäandern.

Die Mäander tiefen sich in den Untergrund ein, meist als „Folge der

Vergrößerung der Basisdistanz durch eine Gebirgshebung bzw. Absenkung

des Gebirgsvorlandes“ (Zepp 2002:164). Wenn nur der Fluss selbst, nicht

aber die Umgebung, mäandert, spricht man von freien Mäandern. Wird

das Mäandern des Flusses durch die geologischen Gegebenheiten

festgelegt, handelt es sich um einen Zwangsmäander. Auch wenn ein

zunächst freier Mäander durch Verlängerung der Basisdistanz zu

einem Talmäander wird, spricht man von einem Zwangsmäander.

Wie es auch bei den Mäandern am Mäanderhals zu durchbrüchen

kommen kann, so kann dies auch bei Talmäandern geschehen. Durch die

Tiefenerosion des Mäanders entstehen sogeannte Umlaufberge.

Bisher waren wir davon ausgegangen, dass Täler entstehen, wenn sich ein

Fluss in die Landschaft eintieft. Der Untergrund von Landschaften ist

jedoch sehr verschieden. Erodiert ein Fluss eine Landschaft, deren

Oberfläche aus Lockersedimenten besteht, tieft sich die Landschaft (auch

durch Denudation) ein, bis er auf härtere Schichten stößt, die er

durchbricht. Um den Fluss herum bleiben diese festeren Gesteinsschichten

erhalten – es entsteht ein epigenetisches Durchbruchstal. Umgekehrt

kann es aber auch dazu kommen, dass ein Fluss seine Fließstrecke schon

festgelegt hat und sich erst später ein Gebirge aufwölbt, in das sich der

Fluss einschneidet. Man bezeichnet die entstehenden Täler als antezedente

Durchbruchstäler.

Bei Hochwasserereignissen strömt das Wasser über den eigentlichen Flussverlauf hinaus. Aufgrund der sinkenden Fließgeschwindigkeiten wird hier Material akkumuliert, es entstehen Auensedimente. Zu dieser Akkumulation trägt die Rauigkeit des den Fluss umgebenden Geländes bei (Vegetation). Es entstehen nach wiederholten Hochwasserereignissen Dämme um den Fluss herum und es entsteht ein sogenannter Dammuferfluss:

Schließlich liegen seine Wasserfläche und selbst das Flussbett höher als das umgebende Land. Bei besonders starkem Hochwasser kann er seitlich ausbrechen und sich ein neues Bett suchen, das er gewöhnlich auch nach dem Rückgang des Hochwassers beibehält. (Zepp 2002:152)

Die auf beiden Seiten entstehenden Dämme bezeichnet man auch als levées. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Gefahr von Hochwässern für den Menschen zunimmt. Dies hat nach Goudie (1996:330) u.a. folgende Gründe:

Vor allem Fließgewässer im Gebirge enden oft abrupt in einer flachen Talsohle.

Die plötzliche Abnahme des Gefälles sowie die starke Verbreiterung des

Fließquerschnitts führen zu einer starken Akkumulation; es entstehen

charakteristische Schwemmkegel. Da zunächst die gröberen Sedimente

abeglagert werden, ist der Fluss ständig gezwungen, sich neue Wege zu

suchen. Es kommt zur Kegelbildung. Semi-aride Bedingungen fördern das

Entstehen von Schwemmkegeln, da eine Voraussetzung für ihre Entstehung

an ein trockenes Tal gebunden ist. Ist der Schwemmkegel relativ flach und

das Material fein, spricht man auch von einem Schwemmfächer, es

entstehen bei großen Flüssen ganze Schwemmlandebenen, wie im

Bereich Rhein-Maas oder dem Ganges-Bramaputra-Delta. Solche

Deltas kommen meist am Übergangsbereich zum Mündungsmeer

(also an der Erosionsbasis) vor. Die Fließstrecke verlängert sich,

da durch die fortlaufende Akkumulation neues Festland entsteht.

Gerade wurde in einer Klammer gesagt, es handele sich beim Meer um

die Erosionsbasis eines in ein Meer mündenden Flusses. Eine Erosionsbasis

ist definiert als derjenige Höhenpunkt, bis zu dem die Erosion wirken kann.

Tiefer als bis zur Mündung kann nicht erodiert werden. Den Höhenabstand

von einem Punkt bis zur Erosionsbasis nennt man Basisdistanz. Wird die

Basisdistanz durch eine tektonische Tieferlegung der Erosionsbasis

vergrößert, so kommt es zu einem Eintiefungsimpuls, der sich

den Fluss nach oben hin fortpflanzt. Da Fließgewässer i.d.R. auf

ihrem Lauf zum Meer unterbrochen werden, gibt es neben dieser

absoluten Erosionsbasis meist noch mehrere lokale Erosionsbasen, im

Falle des Rheins z.B. den Bodensee. Aber nicht nur Seen bilden

lokale Erosionsbasen, auch nicht erodierbares Gestein kann diese

Funktion inne haben (so entstehen übrigens häufig Wasserfälle).

Führt der Fluss eine große Sedimentfracht mit sich, kann es dazu

kommen, dass seine Nebenflüsse nicht mehr direkt in ihn einmünden

können, sondern über längere Strecken parallel neben ihm herlaufen. Es

entstehen verschleppte Mündungen.

Flussdeltas entstehen nicht bei jedem Fluss, der in einen See oder ins

Meer fließt. Es müssen gewisse Bedingungen gegeben sein. Zu den

Bedingungen, die die Delta-Entstehung fördern, gehören nach Goudie

(1996:326):

Außerdem macht es einen Unterscheid, ob ein Fluss in einen See mündet oder in ein Meer, denn in ersterem Fall mischt sich Süßwasser mit Süßwasser, also Flüssigkeiten mit gleicher Dichte. Fließt der Fluss dagegen ins Meer, trifft Süßwasser auf Salzwasser. In beiden Fällen lagern sich zuerst die groben Sedimente ab und nach und nach erst die feineren. Deltas, die in ein Meer münden haben jedoch eine größere horizontale Ausdehnung, i.e. sie lagern sich weiter ins Meer hinein, denn das weniger dichte Süßwasser schwimmt gleichsam auf dem dichteren Meerwasser auf. Der Fluss reicht sozusagen ins Meer hinein. Aufgrund der Auffschüttung tendieren Deltas dazu, nicht nur ihren Verlauf zu ändern, sondern sich auch im Laufe der Zeit komplett zu verlagern. Der Fluss sucht sich immer neue und möglichst steilere Wege, ein Vorgang, der als Avulsion bezeichnet wird. Das verlassene Flussbett beginnt nach der Verlagerung abzusinken. Dies liegt häufig daran, dass die hinterlassenen Sedimente Tone sind, die aus bis zu 80% aus Wasser bestehen. Neues, sich ablagerndes Sediment presst das Wasser aus den Poren – es kommt zum Absinken. In der Regel wird dieser Absinkvorgang durch neuen, wasserreichen Ton ausgeglichen, wechselt der Fluss seinen Verlauf, kann dies allerdings nicht geschehen (Goudie 1996:325).

Nicht nur bei Deltas kann es zu einer Verlagerung des Flussbettes, also zu einer Avulsion kommen, auch bei (mäandrierenden) Flüssen kann dies vorkommen. Dies geschieht dann, wenn der Fluss einen neuen Seitenarm bekommt, dessen Bett tiefer liegt, als das ursprüngliche Flussbett. Auch das „Abschneiden“ von Mäanderbögen gehört demnach zur Avulsion. Zunächst kommt es zu einem Bruch im levée (also dem Damm). Da das in den Bruch eindringende Wasser schon einen gewissen Weg im Fluss zurückgelegt hat, führt es nicht mehr allzuviel Fracht mit sich und ist damit unterhalb seiner Transportkapazität – folglich kann an der neuen Öffnung Material erodiert werden. Dies wiederum hat einen erhöhten Abfluss zur Folge. Ob die neue Öffnung zum neuen Flusslauf wird oder nicht, hängt davon ab, ob die Erosion so weit fortschreiten kann, dass der neue Flusslauf tiefer als der ursprüngliche liegt. Zunächst hängt also alles an der Erosion und den Menge der vom Fluss transportierten Sedimente. Liegt der neue Flusslauf zunächst noch höher als das eigentliche Flussbett, kann es dennoch bei Hochwasserereignissen zu einer starken Erosion und Tieferlegung kommen.

Von Bodenerosion spricht man meist dann, wenn Boden durch vom

Menschen hervorgerufene Prozesse abgetragen wird. Durch Erosion auf

Boden werden verschiedene Formen hervorgerufen. Dazu gehören

Rillen, Rinnen und Gräben. Vor allem auf landwirtschaftlich genutzten

Flächen werden solche Unregelmäßigkeiten durch Bodenbearbeitung

wieder ausgeglichen. Gut zu beobachten ist der Schutz, den eine

geschlossene Vegetationsdecke vor Abtragung bietet, am Übergang

von landwirtschaftlicher Nutzfläche zu Wald. Dort entsteht, da die

Waldfläche nicht erodiert wird und damit höher liegt, eine sogeannte

Kulturwechselstufe.

Da das Material, dort wo es erodiert wird, fehlt, spricht man von einem

on-site-Schaden, die Schäden an dem Ort, an dem das Material wieder

abgelagert wird bezeichnet man dagegen als off-site-Schaden. Dieses

durch Erosion akkumulierte Sedimentmaterial bezeichnet man als

Kolluvium.

Bei guten Böden führt Bodenerosion zu einer kurzzeitigen Zunahme der

Bodenfruchtbarkeit, da tieferliegende, nährstoffreiche Schichten freigelegt

werden. Dies ist vor allem bei Lössböden zu beobachten, die sehr leicht

erodierbar sind. Verschwindet aber auch diese Schicht, kommt es zu einem

drastischen Absinken der Erträge.

Zu den negativen Auswirkungen am Abtragunsort gehören die Verringerung der Solumsmächtigkeit (geringe Wasserspeicherung, geringere Nährstoffvorräte), die Verringerung der Filter-, Puffer- und Transformatorfunktion der Grundwasserdeckschichten. Zu den negativen Folgen am Akkumulationsort gehören die Verschüttung von Saaten und jungen Pflanzenbeständen. (Zepp 2002:132)

Während am Ort der Erosion die nährstoffreichen Schichten langfristig

abgetragen werden, profitiert davon der Ablagerungsbereich. Da dieser mit

humosem Kolluvium (der ehemalige Pflughorizont) angereichert wird, steigt

hier die Fruchtbarkeit. Dies gilt natürlich nur dann, wenn sich der Standort

überhaupt für eine entsprechende Vegetation eignet. Es kann sich jedoch

auch um eine Straße handeln, die dann verschüttet wird oder um ein

Gewässer. Eine negative Folge kann auch die Austragung von in den

Ackerboden eingebrachten Chemikalien sein.

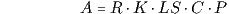

Der Abtrag durch Bodenerosion lässt sich über die Allgemeine

Bodenabtragsgleichung empirisch erfassen (Wischmeier 1959,

Schwertmann, Vogl & Kainz 1987). Diese sieht wie folgt aus:

| (3) |

Dabei gilt:

R = Erosivität der Niederschläge

K = Erodierbarkeit des Bodens

LS = Hanglängen- und Neigunsfaktor

C = Bodenbedeckungs- und Bearbeitungsfaktor

P = Erosionsschutzfaktor

Ehlers, J. (2011): Das Eiszeitalter. Heidelberg: Sprektrum.

Goudie, A. (1996): Physische Geographie. Heidelberg: Spektrum.

Haase, D., Fink, J., Haase, G., Ruske, R., Pécsi, M., Richter, H.,

Altermann, M. & Jäger, K.-D. (2007): Loess in Europe—its spatial

distribution based on a European Loess Map, scale 1:2,000,000. In:

Quaternary Science Rievews, 26, S. 1301-1312.

Pye, K. (1984): Loess. In: Progress in Physical Geography, 8, 176.

Pye, K. (1995): The Nature, Origin and Accumulation of Loess. In:

Quaternary Science Reviews, 14, S. 653-667.

Schwertmann, U., Vogl, W. & Kainz, M. (1987): Bodenerosion durch

Wasser. Vorhersage des Abtrags und Bewertung von Gegenmaßnahmen.

Stuttgart: Eugen Ulmer.

Strahler, A. H. & Strahler, A. N. (2009): Physische Geographie. 4.,

vollständig überarbeitete Auflage. Stuttgart: Eugen Ulmer.

Wischmeier, W. H. (1959): A rainfall erosion index for a universal soul

loss equation. In: Soil Science Society of America Journal, 23, S.

246-249.

Zepp, H. (2002): Geomorphologie. Eine Einführung. Paderborn u.a.:

Ferdinand Schöningh.